You have to drive quite a while to leave behind the endless sprawl of Honshu's megalopolis, for the concrete towers, tangled railways and suburban houses to give way at last to shimmering rice fields and bluish mountains. Then, another world can begin to emerge—older, quieter, perhaps more patient.

We seem, I think, to have a natural inclination toward cities. They offer the traveler instant comfort, familiar landmarks, a reassuring weave of activity. But can we really claim to know a country without having walked its countryside, without being caught by its wild nature, wandering through villages where life unfolds slowly, without ceremony?

There is no need to praise the magnetic pull that Tokyo, Kyoto, or Osaka exert on the global imagination. We dive into them, drawn by their outsized architecture, their gaming centers where time slips away, their narrow, lively alleys, their food stalls open at any hour.

And yet, a detour through the mountains or a stop in a remote village reveals another facet of Japan’s soul and sensibility—the one we thought we glimpsed in the transparency of a print, or the restraint of a haiku. There, along a path or the edge of a rice field, return the morning mists, the soft light on the ridges, and that quiet, singular bond the Japanese seem to share with their land.

Between two notes in my diary, I try a small exercise: to observe, to compare, to sense what separates—or perhaps connects—the noise of cities and the silence of the countryside.

Tales of the City

In Tokyo, I rent a tiny ground-floor studio in Ikebukuro. Only one window, opening onto a quiet alley where twice a day a few neighbors pass by in their work attires. On the corner, one of those miniature convenience stores, packed with individually wrapped sweets, chilled drinks, and little snacks.

Living space is scarce and costly here. Interiors are often pared down, with only the essential. Despite the growing influence of the West, the Japanese relationship to having still feels different from ours. In the West, we live surrounded, even burdened, by possessions: clothes, furniture, decorations, small souvenirs from recent travels. No wonder our bookstores now overflow with volumes—supposedly inspired by the Japanese way of living—teaching us how to sort, lighten, and declutter our lives.

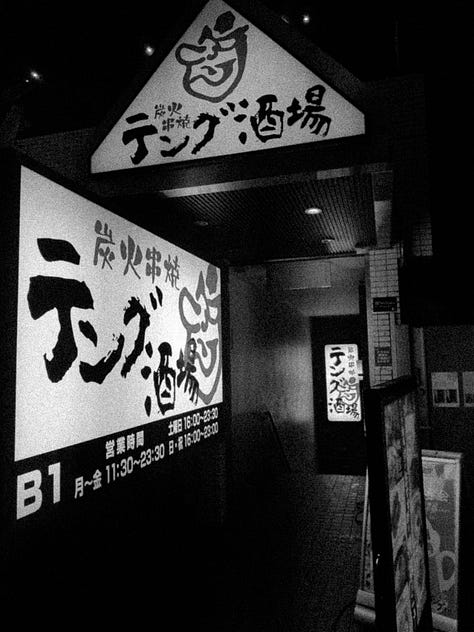

One evening, over a beer in an izakaya, a friend tells me: “Thirty square meters for two, not too far from the center—that’s not so bad for Tokyo.” No real kitchen—people eat out most of the time. But the luxury of a bathtub you can set to have your bath ready when you get home.

This lack of space extends beyond the home. It is in the streets, the trains, the restaurants, even on some hiking trails. A never ending flow of bodies and voices. Nothing, it seems, can slow down the expansion of these sprawling cities. On the train to Kyoto or Osaka, a few fields rush past, a line of mountains in the distance, caught between clusters of rooftops. And yet, the Japanese adapt. They move with the current, without surprise or resistance.

In the midst of this density, one moment remains untouched: eating. At lunch, people sit at the counter and eat quietly, alone, eyes lowered to their bowls of ramen. The bustle fades. And each person finds, in that brief pause, a sliver of solitude.

A few lunches I still remember vividly: grilled eel eaten near the fish stalls at the Tsukiji market; a dish of cold soba in a barely visible Kyoto backstreet restaurant, served with soy and lemongrass broth. For anyone curious about the wonders of Japanese cuisine, I can only recommend a meticulous study of The Solitary Gourmet by Jirō Taniguchi.

A walk through Akihabara feels like stepping into another dimension of Japan. Day and night, moving between buildings covered in giant screens playing idol videos, anime trailers and flashing ads. Bright signs pile up to the sky. We find ourselves in a tunnel of noise and color: electronics shops, figurine stores, endless arcades, theme cafes with curious names. A Tokyo where nostalgia meets techno-futurism, where childhood stretches on in objects and costumes. You come out a little dazed, ears buzzing and pockets lighter.

Tales of the Fields

I arrive in Hakone at night by a small funicular, once again under the fog—as if the whole country lived in a permanent mist. From the train, mountains, forests, and wildflower fields pass by. It brings to mind images from Miyazaki’s movies: tall grasses swaying, silhouettes of abandoned wooden houses, stone-lined paths, an elderly woman walking slowly between houses.

Several hours from Tokyo, the end of the line is a tiny mountain station with just a ticket window and a convenience store under a sloping roof. On a bench, four elderly men, canes in hand, watch the ebb and flow of travelers without a word. Outside, a lone boar rummages through trash in a narrow alley.

I stay at a modest inn at the edge of the village. The room is bare and quiet, covered with a large tatami. Through the single window, I can see the steaming peaks we’ll climb in the days ahead. The gyoza place nearby burned down last month. The building is under construction, but the owners welcome us anyway, offering to serve a simple meal in the village hall.

The area, serene and beautiful, draws city dwellers looking to unwind—weekend hikes, lakeside picnics. Some spots are particularly popular: the sulphur-steeped valley of Owakudani, or the Lake Ashi below. On clear days, one can be gratified with a direct view on the Fuji. It’s almost five o’clock. Night is falling. The shoreline, lined with torii gates and small docks, lights up. A boat slides by offshore, its lanterns shimmering on the black water.

Hakone offers a well-kept countryside. The wildness of nature is always close, but kept at bay. People admire it from marked trails, or from the warm waters of an onsen. To encounter something wilder, one might have to leave Honshu and venture to other islands. Still, this detour, like others to come, gives a glimpse of the quiet, lasting connection the Japanese seem to have with their land. After the neons and nonstop flow of the cities, you find here sunken paths, neatly kept vegetable patches, pines rising along slopes. The Japanese relationship to nature isn’t dramatic. It isn’t conquered, nor romanticized. It is there—familiar, modest, often inhabited, if not physically, then spiritually.

Later, on another trip, I leave Tokyo for the Tochigi Prefecture and the village of Mashiko, long known for its ceramics. Workshops line the main road. Few passersby. Beneath the humble awning of one workshop, a near-monastic quiet. Hunched at their benches, in a dim space lit only by a few lamps, the potters work in silence. The gestures are precise, repeated endlessly. The mother serves us tea, the father wraps our purchases in a silence punctuated by brief smiles. Beyond the ovens, the forest seems to close in on itself.

I could just stay there, watching them work. In that calm space, the endless journey it took to get here dissolves. Before me, two artisans shape, as they do each day, the objects now often found in Western kitchens, shown off with pride at tea time.

On the nearly empty return bus, dusk settles. The rural landscapes roll past the window, now familiar, carrying a kind of melancholy with them.

Cities speak of the present—vertical, fast, saturated. The countryside imposes a different rhythm. “You can hear time passing,” wrote Bouvier. This slowness isn’t a step back, but a kind of continuity. The Japanese don’t stand before nature to admire it; they live within it. They don’t try to master it, but to move with it. It isn’t wilderness in the romantic, Western sense, and neither a refuge nor a challenge, but a given. In Japan, nature is porous, discreet. It makes space. And in return, people do the same.

References

Nicolas Bouvier, Le Vide et le Plein, 1970

Jirō Taniguchi, Le Gourmet Solitaire, 1997

Daisetz Teitaro Suzuki, Zen and Japanese Culture, 1949

Miyazaki’s filmography

French version

Il faut rouler un certain temps pour s’éloigner de la mégalopole d’Honshu, et pour que les tours, les voies ferrées enchevêtrées et les pavillons serrés des banlieues cèdent peu à peu la place aux rizières et aux montagnes bleutées. Alors, un autre monde peut naître, plus ancien, plus silencieux peut être.

Nous avons, je crois, cette inclination à nous précipiter vers les villes. Elles offrent au voyageur un confort immédiat, des repères familiers, une trame d’activités rassurante. Mais peut-on prétendre connaître un pays sans avoir foulé sa campagne, sans s’être laissé happer par sa nature, sans avoir flâné dans ses villages aux habitudes lentes et sans spectacle ?

Il n’est plus besoin de vanter l’attrait que Tokyo, Kyoto ou Osaka exercent sur l’imaginaire du monde entier. On s’y engouffre, happé par l’architecture démesurée, les salles d’arcade où le temps se dilue, les ruelles étroites et vivantes, les échoppes ouvertes à toute heure.

Et pourtant, une échappée vers les montagnes ou un détour par un hameau reculé révèlent une autre facette de l’âme et la sensibilité japonaise. Celle que l’on croyait deviner dans la transparence d’une estampe ou la retenue d’un haïku. Là, au détour d’un sentier ou d’une rizière, reviennent les brumes du matin, la lumière douce sur les cimes, et ce lien si singulier des Japonais à leur nature.

Entre deux notes de route, je m’essaie à un petit exercice d’observation pour comprendre ce qui sépare — ou relie — le vacarme des villes au silence des campagnes.

Contes des villes

À Tokyo, je loue un minuscule studio, au rez-de-chaussée dans le quartier d’Ikebukuro. Une seule fenêtre s’ouvre sur une ruelle paisible, où passent deux fois par jour quelques riverains en tenue de travail. Au coin de la rue, une de ces épiceries minuscules où l’on trouve, serrés les uns contre les autres, gâteaux emballés un à un, boissons fraîches, et menus en-cas.

Ici, l’espace est rare et cher. Les intérieurs, souvent dépouillés, vont à l’essentiel. Malgré l’influence croissante de l’Occident, le rapport des japonais à l’avoir semble toujours différent du nôtre. En Occident, nous vivons entourés et encombrés de possessions : vêtements, bibelots, meubles, objets rapportés des derniers voyages. Il n’est pas étonnant que nos librairies débordent aujourd’hui d’ouvrages - prétendument inspirés de l’art de vivre japonais - censés nous apprendre à alléger nos vies.

Un soir, autour d’une bière dans un izakaya, une amie me dit : « Trente mètres carrés pour deux, pas trop loin du centre, c’est plutôt bien pour Tokyo. » Pas de cuisine équipée — on dîne souvent dehors. Mais le luxe, en revanche, d’une baignoire que l’on programme pour qu’un bain chaud nous attende au retour du travail.

Ce manque d’espace ne se limite pas aux logements. Il se constate dans les rues, les transports, les restaurants, parfois même sur les sentiers de randonnée. Partout, des corps, des voix, un flux qui ne semble jamais ralentir. Rien — semble-t-il — ne vient freiner l’extension de ces cités tentaculaires. Dans le train pour Kyoto ou Osaka, quelques champs défilent, un trait de montagne au loin, coincés entre deux grappes de pavillons. Et pourtant, les Japonais s’en accommodent. Ils avancent dans la foule comme on suit un courant — sans étonnement ni opposition.

Au cœur de cette densité, un moment reste préservé : celui du repas. À l’heure du déjeuner, on s’installe seul au comptoir et on mange en silence, les yeux baissés vers son bol de ramen. Autour, la cohue s’efface peu à peu. Chacun vient chercher là, sans bruit, un instant à soi.

Quelques déjeuners dont je garde encore le souvenir: ce plat d’anguilles grillées, avalé près des étals de poissons au marché de Tsukiji. À Kyoto, dans un modeste restaurant de quartier à peine visible depuis la rue, la fraîcheur d’un plat de soba froides, accompagnées de leur bouillon au soja et à la citronnelle. Pour celui qui souhaiterait se faire une idée des merveilles que peut receler la cuisine japonais, je ne peux que recommander la lecture du Gourmet Solitaire, de Jirō Taniguchi.

Un tour à Akihabara vous plongera dans un Japon d’une autre dimension. Nuit et jour, on circule entre des immeubles tapissés d’écrans géants qui diffusent sans relâche clips d’idols, bandes-annonces d’anime ou publicités. Dans les rues, les enseignes lumineuses s’empilent jusqu’au ciel. C’est un tunnel de sons et de couleurs : boutiques de gadgets électroniques, magasins de figurines, salles d’arcade infinies, cafés à thème aux noms étranges. Un Tokyo où la nostalgie côtoie l’obsession technologique, où l’enfance se prolonge en objets et costumes. On en sort un peu étourdi, les oreilles pleines et les poches vides.

Contes des champs

Arrivée de nuit à Hakone par un petit funiculaire, de nouveau sous la brume — à croire que le pays entier en est sans arrêt couvert. Depuis le train ont défilé montagnes, forêts et champs de fleurs sauvages. Je pense aux films de Miyazaki : grandes herbes ondulantes, silhouettes de maisons en bois abandonnées, sentiers bordés de pierres, une grand-mère courbée avançant lentement entre les maisons du village.

Après plusieurs heures de voyage depuis Tokyo, le bout de la ligne révèle une petite gare de montagne, avec pour seul équipement un guichet et une supérette protégés par un auvent. Sur un banc, quatre vieux Japonais, canne à la main, observent en silence les allées et venues des voyageurs. À la sortie, un sanglier solitaire s’est aventuré dans une ruelle, fouillant les poubelles à la recherche de son dîner.

Je loge dans une auberge modeste en bord de village. La chambre, nue et paisible, est couverte de tatamis. Par la seule fenêtre, on aperçoit les sommets fumants qu’il faudra gravir dans les jours à venir. Le restaurant de gyozas recommandé par le voisinage a brûlé le mois précédent. La bâtisse est en chantier, mais les propriétaires, accueillants, nous servent un repas improvisé dans la salle commune du village.

La région, d’une beauté tranquille, est prisée des urbains en quête de répit — longs week-ends, randonnées, pique-niques en bord de lac. Certains lieux attirent les foules : la célèbre vallée d’Owakudani, saturée de vapeurs de soufre, ou encore le lac Ashi plus loin en contrebas. Par temps clair, le randonneur peut être gratifié d’une superbe vue sur le mont Fuji. Il est presque 17h et la nuit tombe sur le lac aux rivages bordés de torii et de pontons, qui s’illuminent soudain. Au large, un petit bateau dont les lampions se reflètent sur l’eau noire.

Hakone donne à voir une campagne ordonnée. Le calme y règne, la nature sauvage est toute proche, mais tenue à distance. On la contemple depuis les sentiers balisés, ou bien plongé dans l’eau chaude d’un onsen. Pour rencontrer une nature plus vierge, il faudrait peut-être quitter Honshu, s’aventurer vers d’autres îles.

Pourtant, ce détour, comme d’autres plus tard, donne un aperçu de ce lien discret et profond que les Japonais entretiennent avec leur terre. Après les néons et les flux ininterrompus des métropoles, on découvre ici des chemins creux, des potagers tirés au cordeau, des montagnes veillées par les pins. Le rapport des Japonais à la nature n’a rien de spectaculaire. Elle n’est ni conquise, ni idéalisée. Elle est là — familière, discrète, et souvent habitée, sinon physiquement, au moins spirituellement.

Plus tard, lors d’un autre voyage, je quitte Tokyo pour la préfecture de Tochigi et une visite à Mashiko, village dont la céramique fait depuis longtemps la renommée. Le long de la route principale s’alignent ateliers et boutiques. Peu de promeneurs. Il règne sous le modeste auvent de l’un des ateliers une atmosphère presque monacale. Penchés sur leurs établis, dans une obscurité presque totale, les céramistes travaillent en silence, imperturbables. Les gestes sont précis, méthodiques, répétés à l’infini. La mère nous sert le thé, le père emballe nos achats dans un silence ponctué de sourires polis. Par-delà les fours, la forêt se referme sur elle-même.

Je resterais bien là, à les regarder travailler sans rien dire. Dans cet atelier calme, on oublie toutes les heures voyage qu’il a fallu pour arriver ici. Juste devant moi, deux artisans façonnent, comme chaque jour, ces objets simples qu’on retrouve souvent dans les cuisines d’Occident, arborés fièrement à l’heure du thé.

Dans le bus du retour, presque vide, la nuit tombe doucement. Par la fenêtre défilent encore ces paysages ruraux, que je commence à reconnaître. Il y flotte une mélancolie paisible.

Les villes parlent du présent — vertical, rapide, saturé. La campagne, elle, impose un autre rythme. “On y entend le temps passer”, écrivait Bouvier. Cette lenteur n’est pas un retour en arrière, mais une forme de continuité. Le Japonais ne se pose pas devant la nature pour la contempler : il s’y insère. Il ne la domine pas mais l’accompagne. Ce n’est pas une nature sauvage, au sens romantique. Elle n’est ni un refuge ni un defi, mais un fait. Et au Japon, c’est un monde poreux, discret, où l’homme ne cherche pas à régner mais à faire place.

Références

Nicolas Bouvier, Le Vide et le Plein, 1970

Jirō Taniguchi, Le Gourmet Solitaire, 1997

Daisetz Teitaro Suzuki, Le Zen et la Culture Japonaise, 1949

Toute la filmographie de Miyazaki