Tbilisi. On a freezing January morning, we load the car with supplies, bags and water before heading out for Racha, a remote hamlet on the edge of Svaneti, which we reach after eight grueling hours of winding mountain roads. At the final bend, the road vanishes and our car sinks into a thick layer of mud and melting snow. We have no choice but to give up and leave our driver behind, finishing the journey on foot, backpacks on, in a muffled silence barely broken by a dog barking in the distance.

In front of us, a silent village, its homes and stables deserted. And up on the hillside, at the edge of a frozen field neatly bordered by a brand-new fence, stands the silhouette of our cabin. We’ll have to reach it on foot, through woods and thickets, wearing only our city clothes, already soaked through to the knees.

Winter here is harsh. Every year, with the first snow, the mountain empties out, and the locals descend to Kutaisi in search of a milder life until spring returns. A week of solitude awaits us, punctuated by slow hikes along barely visible paths, and long hours huddled around the stove.

One day, at the crossing of two trails, we come across one of the only villagers who hasn’t deserted. He suggests a few routes to reach the higher ridges, where, he says, are stunning views over the surrounding valleys. But also warns us: “Be back before dark. There are all kinds of wild animals in the area.” The thought of meeting a bear or a wolf crosses my mind. I try to spot tracks in the untouched snow. But the truth is, that morning, shivering in my clothes still damp from the day before, I feared the flu far more than a wild beast.

From our cabin, we spend long hours watching the snow fall. The landscape constantly fading and reappearing beneath the mist. Against the pale sky, the ridgelines and delicate silhouettes of trees and groves stand out. This starkness has something of a Japanese print. One afternoon, chilled and motionless on the balcony, we sit there, contemplating this sleeping world, still a little untamed, and suddenly infinite. Inside, our wet shoes dry by the stove.

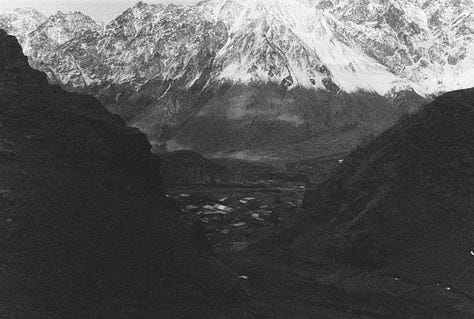

A year earlier, I had headed toward another region well known among mountain lovers: Stepantsminda and its famous Kazbegi, proud and solitary massif straddling the border between Georgia and Russia. It took me six hours in a packed minibus to reach the village, tossed from one bend to the next, the landscape gradually opening into vast plateaus where crumbling Soviet-era bunkers still clung to the earth.

I rented a modest little shack for a few days of wandering. No fixed route—just the desire to walk and explore new terrain, a mix of peaks and wide, dry, windswept valleys, dotted with a few remaining villages and their flocks of sheep.

Along the main road that links Tbilisi to the Russian border, chalets and hotels are springing up quickly. Better connected than Svaneti, the region attracts more and more climbers and travelers each year. Myself included.

On the trail leading up to the glaciers and Mount Kazbegi, one can stop at the ruins of old fortresses or at the Gergeti Trinity Church, standing proudly above the town and valley. I make the climb on foot, following a path winding through frozen grass. After over an hour of walking, shoes covered with mud, I emerge onto a large parking lot where a line of cars is dropping off passengers who seem woefully underdressed for such a biting late winter. Beyond the sanctuary begins the real trail, the one leading to the glaciers, the mountain huts, and eventually the summit. The crowd thins out. All that remains is the crunch of snow underfoot and the wind howling against the rock.

After each hike, I neatly line up my soaked gear by the radiators, open a few cans from the cupboard, and settle down next to the little camping stove I use as a kitchen. The skies offer austere sunsets that remind me of years spent in Scandinavia. Nowhere else have I seen that same cold, diffuse pink settling over the snow each evening before darkness swallows the land.

And as always in the mountains, I find myself pondering those nearly imperceptible nuances that make no two peaks truly alike. Similar in appearance, yet each carries its own hidden essence. And though I’ve climbed many by now, I’m always struck by how different the new one feels from the last. It’s in those moments I realize—one can never grow tired of the mountain.

On my last trip to the Caucasus, I headed for the mountains of Mtirala National Park, a few hours' drive from Batumi. Up until then, the city had seemed to me no more than a booming seaside resort, plastered with garish ads for real estate investment projects fresh from the ground. But I had often heard of this unique region where lush mountains and tropical vegetation blend into a curious mix of coastal life and wilderness.

Again, as had become our habit, a little cabin hidden deep in a dense forest, at the end of a rough gravel road, awaited us for a few days. During this brief stay, I discovered yet another of the many faces of Georgia’s mountains: a southern carpet of vegetation where chestnut trees, rhododendrons, hollies, and vines gradually give way to beech and Caucasian pines as the elevation rises. One day, rustling through the ferns, I picked up a stubborn tick, which I had to remove with a knife and a fair amount of alcohol.

Once again, I found myself gazing at steep valleys and tucked-away villages, beside rivers making their way down to the Black Sea. And once again, I thought back to those words I had read in one of Kapuściński's books:

“I meandered among the grasses in this blessed paradise field where I might have sought salvation. And I think that every Georgian, every inhabitant of the Caucasus, has such a map encoded in his memory. He has studied it in its every detail since childhood: his home, his village, his street. It is a map of memory, a map of danger.”

—Ryszard Kapuściński

I hadn’t expected, the first time I set foot in Georgia, to grow such a deep and sincere attachment to this country. As always, I had set off with eyes wide open, ready to absorb whatever crossed my path, for better or worse. Maybe it’s because I found here, in the complexity of its people and nature, a kind of depth that touched me deeply. Or maybe it was the circumstances and the encounters that drew me back and carved into me a series of unique and indelible memories.

Whatever the reason, I often catch myself dreaming of a walk on the heights of Tbilisi, or a winter evening watching the snow fall over any mountain of the Caucasus.

Tbilissi. Un matin glacé de janvier, nous chargeons la voiture de provisions, de sacs et de bombones d’eau avant de prendre la route pour Racha, un hameau perdu aux confins de la Svanétie, que l’on atteint péniblement après huit heures de virages serrés. Au dernier tournant, la route disparaît et notre voiture s’embourbe dans une couche épaisse de boue et de neige fondue. Il faut renoncer et abandonner notre chauffeur pour finir à pied, sacs au dos, dans un silence à peine troué par les aboiements d’un chien au loin.

Devant nous, un village silencieux, aux habitations et enclos déserts. Et, sur les hauteurs, au bout d’un champ gelé et proprement délimité par une clôture toute neuve, la silhouette de notre cabane qu’il nous faut rejoindre à travers bois et broussailles, vêtus de nos simples habits de ville, déjà trempés jusqu’aux genoux.

L’hiver ici est rude. La montagne se vide chaque année aux premières neiges, et les habitants descendent vers Koutaïssi pour une vie plus clémente avant le retour du printemps. Une semaine de solitude nous attend, rythmée par les marches lentes sur des sentiers à peine visibles, et les heures repliées autour du poêle. Un jour, au croisement de deux chemins, une rencontre fortuite avec l’un des seuls villageois qui n’a pas déserté. Il conseille quelques itinéraires pour rejoindre les hauteurs et, parait-il, de magnifiques points de vue sur les vallées environnantes. Mais prévient tout de même: « Rentrez avant la nuit. Il y a toutes sortes de bêtes sauvages dans les parages. » L’idée de croiser un ours ou un loup m’effleure. Je tente de déceler une empreinte sur le sol immaculé. Mais en vérité, ce matin-là, en grelottant dans mes habits encore humides de la veille, je redoute plus une grippe que l’attaque d’une bête sauvage.

Depuis notre cabane, nous passons de longues heures à regarder la neige tomber. Le paysage s’efface et se redessine sans cesse sous la brume. Dans le ciel pâle, se découpent crêtes et silhouettes délicates d’arbres et de bosquets. Ce dépouillement a quelque chose d’une estampe japonaise. Une après-midi, transis, immobiles sur le balcon, nous restons là, à contempler ce monde endormi, encore un peu indompté, et qui parait soudain infini. À l’intérieur, nos chaussures mouillées sèchent encore contre le poêle.

***

Un an plus tôt, j’avais mis le cap sur une autre région assez connue des montagnards : Stepantsminda, et son célèbre Kazbegi, massif fier et solitaire assis entre la Géorgie et la Russie. Il m’avait fallu six heures de route dans un minibus bondé pour atteindre le village, secouée de virage en virage, le paysage s’ouvrant peu à peu sur de vastes plateaux où s’accrochaient encore à la terre les vestiges de bunkers soviétiques.

J’avais loué une modeste bicoque pour quelques jours d’errance dans la région. Pas d’itinéraire précis, simplement l’envie de marcher et d’aller explorer de nouveaux reliefs mêlés de sommets enneigés et de larges vallées sèches et venteuses où subsistaient encore villages et troupeaux de brebis.

Le long de la route principale qui relie Tbilissi à la frontière russe, chalets et hôtels surgissent à toute vitesse. Mieux desservie que la Svanétie, la région attire chaque année davantage de grimpeurs et de voyageurs venus de tous horizons. Moi y compris.

Sur le chemin qui monte vers les glaciers et le Kazbegi, on s’arrête au pied de forteresses en ruines ou à l’église de la Trinité de Gergeti, qui domine fièrement le bourg et la vallée. Je m’y rends à pied en suivant un sentier qui serpente à travers les herbes gelées. Après plus d’une heure de marche, les chaussures crottées, je débouche sur un vaste parking où une file de voitures y déverse des passagers qui me paraissent bien peu vêtus pour une fin d’hiver encore mordante. Au-delà du sanctuaire commence le vrai chemin, celui qui mène aux glaciers, aux refuges d’altitude, puis au sommet. La foule s’efface peu à peu. Ne restent que le craquement de la neige sous les pas et le sifflement du vent contre la roche.

Après chaque retour de randonnée, j’aligne soigneusement mes affaires trempées le long des radiateurs, sors quelques boites de conserve du placard et m’attable autour du petit réchaud qui me sert de cuisine. Le ciel offre ces couchers de soleil austères qui me rappellent les années passées en Scandinavie. Nul part ailleurs encore je n’ai retrouvé ce rose froid et diffus, déposé sur la neige chaque soir, avant que les ténèbres n’avalent totalement le paysage.

Et comme chaque fois que je retrouve la montagne, je m’interroge sur ces nuances presque imperceptibles qui font que jamais deux sommets ne se ressemblent vraiment. D’apparence familière, chacun porte pourtant une singularité secrète. Et bien que j’en aie gravi nombre désormais, je suis chaque fois étonnée de constater à quel point le nouveau diffère du précédent. C’est dans ces instants-là que je comprends qu’on ne se lassera jamais de la montagne.

***

Lors de ma dernière venue dans le Caucase, j’ai pris la route vers les montagnes du parc national de Mtirala, à quelques heures seulement de Batumi. Jusqu’alors, la ville ne m’était apparue que comme une station balnéaire en plein essor, tapissée de publicités criardes vantant, dès l’aéroport, des investissements immobiliers fraîchement sortis de terre. Mais on m’avait souvent parlé de cette région singulière, où la montagne verdoyante et la végétation presque tropicale se mêlent à la vie côtière grandissante.

Comme à notre habitude désormais, une petite cabane nous attend, tapie au fond d’une forêt épaisse, au bout d’un chemin grossièrement gravelé. Durant ces quelques jours, nous découvrons encore une autre facette de la montagne géorgienne : un tapis végétal presque tropical, peuplé de châtaigniers, de rhododendrons, de houx et de lianes, peu à peu remplacés par les hêtres et les sapins du Caucase à mesure que l’on prend de l’altitude. Un jour, je ramasse dans les fougères une tique coriace que je finis par retirer à grand renfort de couteau, d’aiguilles et d’alcool.

Une fois encore, j’observe ces vallées précipitées, ces villages encaissés, coincés entre pentes et rivières parties se jeter dans la mer Noire. Et une fois encore, je repense à ces mots de Kapuściński, lus dans Imperium :

« Je flânais parmi les herbes de ce champ paradisiaque béni, où j’aurais peut-être pu chercher le salut. Et je pense que chaque Géorgien, chaque habitant du Caucase, porte en lui une telle carte gravée dans la mémoire. Il l’a étudiée dans ses moindres détails depuis l’enfance : chez lui, dans son village, dans sa rue. C’est une carte-souvenir, une carte des dangers. »

—Ryszard Kapuściński

Je ne m’attendais pas, la première fois que j’ai mis les pieds en Géorgie, à nourrir pour ce pays un attachement aussi sincère. Comme toujours, je partais les yeux grands ouverts, prête à absorber ce que la route mettrait sur mon chemin. Peut-être est-ce parce que j’ai trouvé ici, dans la complexité de sa nature et de son peuple, une profondeur qui m’a particulièrement touchée. Ou peut-être est-ce simplement la force des circonstances et des rencontres qui ont forgé en moi des souvenirs uniques et indélébiles.

Quoi qu’il en soit, il m’arrive souvent de rêver à une balade sur les hauteurs de Tbilisi, ou à une soirée d’hiver, quelque part, à regarder la neige tomber sur le Caucase.